Âge d’or et fin du monde

Lectures croisées de Charles Baudelaire et Robert Montal

par Daniel Cologne

Robert Frickx-Montal est un écrivain polygraphe belge né à Bruxelles en 1927 et décédé dans le Brabant wallon en 1998. En 1993, il a été reçu à l’Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Il laisse une œuvre abondante et diversifiée qu’il a lui-même divisée en deux parties bien distinctes: les essais d’histoire et de critique littéraires (publiés sous son patronyme Robert Frickx) et les livres de fiction et de poésie (édités sous le pseudonyme de Robert Montal) (1).

Le présent article propose des lectures croisées de L’Invitation au voyage de Baudelaire et de Rupelmonde (2), un des plus beaux poèmes de Montal.

Pour le lecteur peu familier de la géographie flandrienne, précisons que Rupelmonde est une localité, connue par son chantier naval, située à l’endroit où le Rupel se jette dans l’Escaut. Le Rupel est la continuation de la Dyle. Dans celle-ci se jette la Senne, partiellement voûtée depuis 1866, mais qui traversait autrefois Bruxelles. Il n’est pas sans intérêt géopolitique de noter que la capitale belge fait originellement partie du bassin oriental de l’Escaut. Mais entrons dans le vif de notre sujet, qui relève avant tout de l’analyse littéraire.

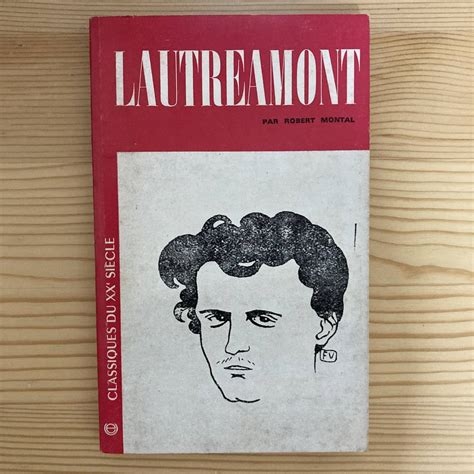

Sa bibliographie en témoigne. Le critique littéraire Robert Frickx s’intéresse en priorité aux « poètes maudits » (Nerval, Lautréamont, Rimbaud). Dans les vers de Robert Montal retentissent tout naturellement des échos nervaliens ou rimbaldiens.

D’Aden, de Chypre ou de Java, où il avait choisi de tourner le dos à la poésie pour se consacrer au négoce, Arthur Rimbaud (3) aurait pu écrire qu’ils furent les « tréteaux de sa dernière enfance », comme le chante Robert Montal en s’adressant à la « maison des champs » où il s’est finalement éteint: son « royaume en Brabant ».

Pareil à l’éternel adolescent de Charleville, Robert Montal aurait préféré ne pas grandir :

« Vaille que vaille

dans la stupeur et l’hébétude

ballotté de classe en étude

puisant dans la sueur des livres

l’illusion qui me fait vivre. »

Le comte de Lautréamont (4) avoue « avoir reçu la vie comme une blessure ». Robert Montal évoque sa naissance sur un mode moins tragique. Certes,

« Je suis né sur le seuil

d’une époque incertaine

qui commençait à peine

à panser ses blessures

et n’osait respirer

que du bout des poumons. »

Mais le poète s’empresse d’ajouter :

« En ce temps-là pourtant

l’air sentait encore bon. »

Et ailleurs dans le même recueil L’Orme tremblé :

« En ce temps-là

les avions avaient encore des ailes

les gens ne fuyaient pas la nuit

pour regarder pourrir la terre

devant l’écran de la télé.

La vie avait l’odeur du bois brûlé

l’heure coulait en ralenti. »

La référence au « Prince d’Aquitaine » (5) atteste néanmoins combien Robert Montal recueille, dans l’héritage de Gérard de Nerval, le pessimisme prenant racine dans la hantise du temps qui passe, le doute métaphysique, un agnosticisme à peine édulcoré par le romantique sentiment de la nature.

« D’ailleurs

à mesure que mon temps diminue

je dialogue plus souvent

avec Celui

qui peut-être m’attend

Non pas le Dieu que redoutait ma mère

qu’on adore à l’église

dans le luxe et l’orfroi

qui prend au miséreux

l’obole élémentaire

qui tue le fils avant le père

mais le dieu des jardins

des vergers et des bois

qui est partout

dans chaque rose

dans la ronce et dans la rose

dans l’arrivée

dans le départ

dans la nécessité

comme dans le hasard. »

Enfant du faubourg, Robert Montal imagine un paradis champêtre d’où il n’aurait pas été complètement expulsé:

« Mais une part de moi

est restée au village

suivre la course saisonnière

des certitudes jardinières. »

À la différence de son aîné Marcel Thiry (6), Robert Montal est un sédentaire. Du nomadisme, il ne ressent que quelques timides velléités.

« Des envies de départ

me taquinaient les jambes

mais je ne sais quelle force plus grande

me retenait ici. »

Ni les rivages américains ni les mégaports du Canada ne tentent notre anti-héros qui ne se sent pas l’âme d’un aventurier et qui, même dans le miroir d’une nuit d’ivresse, ne se verrait pas corsaire nanti des incontournables œil de verre et jambe de bois.

« Je ne suis ni Surcouf

ni Gerbault ni Colomb

je n’irai pas à Vancouver

je me suis fait une raison. » (7)

Revenons au recueil intitulé Un Royaume en Brabant. Robert Montal y écrit :

« Hâte-toi, ma sœur, il sonne midi;

Si tu ne viens pas, tout est à refaire.

Ô mourir à deux, en pleine lumière,

Par le même amour, corps anéantis ! »

Ces vers rappellent irrésistiblement la première strophe de L’Invitation au voyage de Charles Baudelaire (8),

« Mon enfant, ma sœur,

Songe à la douceur

D’aller là-bas vivre ensemble.

Aimer à loisir,

Aimer et mourir

Au pays qui te ressembles »

ainsi qu’un vers de la fin du même texte :

« Le monde s’endort dans une chaude lumière. »

Dans son poème Rupelmonde, Robert Montal rompt avec le rêve baudelairien de l’âge d’or. Plutôt qu’à un périple paradisiaque, il convie le lecteur à une douloureuse réflexion sur la précarité de la condition humaine.

« Que sommes-nous qu’un peu de vent,

Hérissé de nos amertumes

Et résonnant comme une enclume

De notre mal d’être vivants ? »

Le décor du chantier naval scaldéen est noyé d’une pluie perpétuelle qui tombe à l’unisson du poète blessé, instable et promis à des amours éphémères.

« Il pleut toujours sur les bateaux

Que l’on construit à Rupelmonde. »

« La pluie me fredonne à mi-voix

Un air cousu de cicatrices

Où ton prénom soudain se glisse

Entre deux notes de guingois. »

Ce texte rappelle Comme à Ostende, de Jean-Roger Caussimon et Léo Ferré, où il pleut

« Comme à Ostende

Et comme partout

Et l’on se demande

Si cela vaut le coup

De vivre sa vie. »

Héritée de Marcel Thiry, l’obsession du grand Nord-Ouest canadien renaît sous la plume de Robert Montal.

« Il pleut toujours sur les bateaux

Que l’on construit à Rupelmonde

Et qui verront la fin du monde

À Vancouver ou à Rio. »

Âge d’or et fin du monde: Baudelaire et Montal les situent dans une cité portuaire, l’une imaginée:

« Vois sur ces canaux

Dormir ces vaisseaux

Dont l’humeur est vagabonde.

C’est pour assouvir

Ton moindre désir

Qu’ils viennent du bout du monde » (L’Invitation au voyage),

l’autre bien réelle, au confluent du Rupel et de l’Escaut :

« Il pleut toujours sur les bateaux

Que l’on construit au bord du fleuve

Pendant que tes désirs s’abreuvent

À Vancouver ou à Rio.

Moi je n’ai pas quitté le port

De cet amour de fin du monde

Et je mourrai à Rupelmonde

En rêvant que tu m’aimes encore. » (Rupelmonde)

Soulignons les regards croisés des deux poètes sur le double rapport homme - femme et nomadisme - sédentarité. Chez Baudelaire, la femme se laisse passivement séduire par l’invitation masculine qui dépasse d’ailleurs les limites de l’amour - eros et atteint la plus lointaine frontière de l’amour - agapè (« mon enfant », « ma sœur », « ton moindre désir »). Parvenue en terre idyllique, la femme attend les cadeaux de l’homme élargi à l’ensemble des navigateurs. Par contre, chez Montal, c’est la femme qui voyage vers les rives océaniques de l’Atlantique (Rio) ou du Pacifique (Vancouver), c’est la femme qui prend la mer pour étancher sa soif d’amour - eros (« pendant que tes désirs s’abreuvent »), tandis que l’homme reste cloué sur le quai. Rappelons-nous : le poète nous a confessé n’être ni Surcouf ni Colomb.

Montal prend le contre-pied du Baudelaire idéaliste. Mais ce dernier avait aussi une facette mélancolique, pouvant dériver jusqu’à la rage nihiliste (Pauvre Belgique) ou se complaisant en tout cas, comme Nerval, Lautréamont, Rimbaud et Verlaine, dans le spleen, le vague à l’âme, le mal de vivre. Sur ce terrain, Montal lui emboîte le pas et se révèle somme toute baudelairien.

Toutefois, dans le très beau poème Rupelmonde, Montal semble avoir perdu toute espérance en un refuge compensatoire où

« Là tout n’est qu’ordre et beauté

Luxe, calme et volupté. »

À la « volupté » se substituent les « cicatrices » d’ « un étrange couple ivre de fatigue et d’ennui ». Le « calme » cède la place au tempétueux martèlement des « amertumes ». La « beauté » s’efface derrière « les vitres lépreuses » contre lesquelles « la pluie s’est mise à crépiter ». L’« ordre » perceptible à travers l’enchantement musical de la poésie est remplacé par les « notes de guingois » et « la rumeur moqueuse du fleuve vieux comme l’amour ».

Quant au « luxe », si superbement décrit par Baudelaire, Montal n’en garde plus la moindre trace.

« Des meubles luisants

Polis par les ans

Décoreraient notre chambre.

Les plus rares fleurs

Mêlant leurs odeurs

Aux vagues senteurs de l’ambre,

Les riches plafonds,

Les miroirs profonds,

La splendeur orientale,

Tout y parlerait

À l’âme en secret

Sa douce langue natale. » (L’Invitation au voyage)

*

« Nous nous sommes aimés trois jours

Dans une chambre poussiéreuse […]

Puis nos deux spectres dessoûlés

Ont regagné la gare morte

Et l’amour a claqué sa porte

Sur notre double vanité. » (Rupelmonde)

Les « vitres lépreuses » remplacent les « miroirs profonds » et la vieillesse du fleuve moqueur ne peut plus parler aux amants le doux langage des origines. « les canaux, la ville entière / Se couvrent d’hyacinthe et d’or », écrit Charles Baudelaire.

Chez Robert Montal, la pluie et le vent balayent le port flamand et la gare déserte et silencieuse où sont « jetés » les protagonistes d’une brève rencontre sans lendemain.

« Les chants désespérés sont les plus beaux » (Alfred de Musset). C’est pourquoi Rupelmonde de Robert Montal peut être tenu pour un des textes les plus réussis de la poésie belge de langue française et pour un motif de légitime fierté au cœur du patrimoine littéraire de l’Ouest bruxellois (9).

Daniel COLOGNE

Notes:

1 : Robert Frickx - Montal a écrit les œuvres suivantes.

— Chansons des jours inquiets, Bruxelles, Éditions du Nénuphar, 1948.

— Poèmes du temps et de la mort, Bruxelles, Les Cahiers de la Chaumière, 1959.

— Patience de l’Été, Bruxelles, Éditions du Verseau, 1965.

— Un Royaume en Brabant, Bruxelles, Éditions le Portulan, 1969.

— Topiques, Bruxelles, 1978.

— L’Orme tremblé, Éditions du Non-Dit, 1994.

— Fleur d’Orange, Paris, Éditions Julliard, 1958.

— La Traque, Nivelles, 1970.

— La courte paille, Paris, 1974.

— Le bon sommeil, Bruxelles, 1980.

— La Main passe, Bruxelles, Éditions du Groupe du Roman, 1988.

— Tous feux éteints, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1992.

— L’invitation, Virton, 1975.

— La boîte à musique, Bruxelles, Éditions Durendal, coll. « Roitelet », 1956.

— L’adolescent Rimbaud, Lyon Henneuse, 1954.

— René Ghil : du symbolisme à la poésie cosmique, Bruxelles, Éditions Labor, 1962 (thèse de doctorat ès lettre).

— Un prince d’Aquitaine ou La vie tragique de Gérard de Nerval, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1965, (inspiré de son mémoire de licence en philologie romane sur Gérard de Nerval).

— Introduction et commentaires de Sylvie de Gérard de Nerval, Anvers, De nederlandsche Boekhandel, coll. « Voix française », 1967.

— Rimbaud, Paris, Éditions Universitaires, 1968.

— Introduction à la poésie française, Bruxelles, 1970.

— Lautréamont, Paris, 1973.

— Ionesco, Bruxelles, 1974.

— Suite nervalienne, Cologne, 1987.

— Franz Hellens ou le Temps dépassé, Bruxelles, Éditions du palais des Académies, 1992.

— Préface à Notes prises d’une lucarne - Petit théâtre aux chandelles de Franz Hellens, Bruxelles, Éditions du palais des Académies, 1992.

— La littérature d’expression française, Paris, P.U.F., 1973, rééditée en 1980 en collaboration avec Robert Burniaux,

— Littérature française de Belgique, Sherbrooke, Québec, 1979.

— Lettres françaises de Belgique - Dictionnaire, tome I, « Le Roman », Gembloux, Duculot, 1988, en collaboration avec Raymond Trousson.

— Jean Muno 1924 - 1988, ouvrage collectif publié sous la direction de Robert Frickx, Lausanne, L’Âge d’Homme, 1989.

2 : Dans les citations poétiques, les mots soulignés le sont à l’initiative de l’auteur de ces lignes.

RUPELMONDE

Il pleut toujours sur les bateaux

Que l’on construit à Rupelmonde

Et qui verront la fin du monde

À Vancouver ou à Rio,

La pluie me fredonne à mi-voix

Un air cousu de cicatrices

Où ton prénom soudain se glisse

Entre deux notes de guingois.

Le train nouait l’aube à la nuit

D’un long fil lumineux et souple;

Nous formions un étrange couple,

Ivre de fatigue et d’ennui.

Le petit jour nous a jetés

Dans une gare silencieuse

Et contre les vitres lépreuses

La pluie s’est mise à crépiter.

Il pleut toujours sur les bateaux

Que l’on construit à Rupelmonde

Et qui verront la fin du monde

À Vancouver ou à Rio;

Que sommes-nous qu’un peu de vent

hérissé de nos amertumes

Et résonnant comme une enclume

De notre mal d’être vivants ?

Nous nous sommes aimés trois jours

Dans une chambre poussiéreuse

Pleine de la rumeur moqueuse

Du fleuve vieux comme l’amour,

Puis nos deux spectres dessoûlés

Ont regagné la gare morte

Et l’amour a claqué sa porte

Sur notre double vanité.

Il pleut toujours sur les bateaux

Que l’on construit au bord du fleuve

Pendant que tes désirs s’abreuvent

À Vancouver ou à Rio.

Moi je n’ai pas quitté le port

De cet amour de fin du monde

Et je mourrai à Rupelmonde

En rêvant que tu m’aimes encore.

3 : Arthur Rimbaud (1854 - 1891) est notamment l’auteur d’Illuminations et d’Une Saison en enfer.

4 : Isidore Ducasse, dit comte de Lautréamont, (1846 - 1870), a écrit les Chants de Maldoror (1869).

5 : Gérard de Nerval (1808 - 1855) est célèbre pour les vers que voici :

« Je suis le ténébreux, le veuf, l’inconsolé,

Le Prince d’Aquitaine à la tour abolie.

Ma seule étoile est morte et mon luth constellé

Porte le Soleil Noir de la Mélancolie. »

6 : Marcel Thiry (1897 - 1972) est l’auteur de plusieurs recueils de poèmes exaltant l’aventure et le goût des grands espaces (Toi qui pâlis au nom de Vancouver).

7 : Moins raisonnable, Philippe Clay termine ainsi sa fameuse chanson Le Corsaire :

« Alors pour oublier je bois

Jusqu’à ce que j’aie

Des jambes de verre

Et la gueule de bois. »

8 : Charles Baudelaire (1821 - 1867) est l’auteur des Fleurs du Mal. Excellent critique d’art, il a fait un désastreux séjour de deux ans (1864 - 1866) à Bruxelles et il a exhalé sa rancœur dans son dernier livre Pauvre Belgique.

9 : Cf. Daniel Cologne, « La vie et l’œuvre de Robert Frickx - Montal », in Molenbecce, n° 24, octobre 2006.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

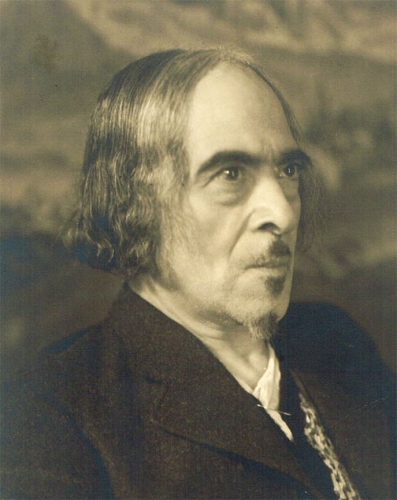

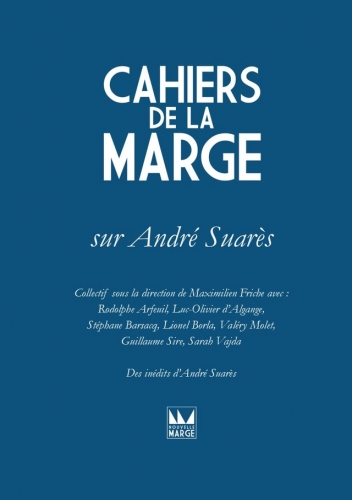

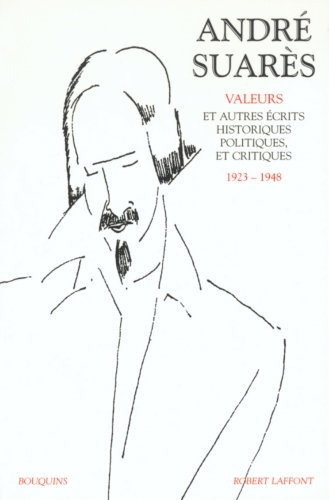

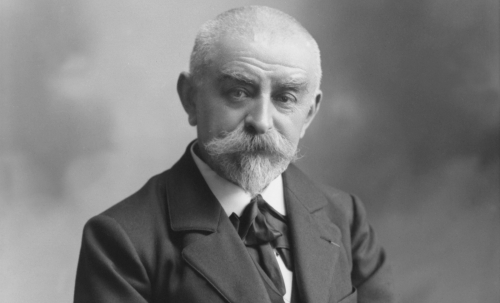

L'éditeur, Maximilien Friche, relève donc un défi d'autant plus diligent qu'il parvient à publier un ouvrage non pas sur mais avec Suarès. D'abord, la silhouette « de hibou » de Suarès apparaît à la page cinq ; ensuite, des manuscrits inédits permettent de dévoiler son être-au-monde. Ce cahier revêt donc un aspect documentaire. L'effet est saisissant ! Dans son manuscrit, l'auteur qui « voulait tout poétiser » poétise la femme en des obsessions très baudelairiennes. On se demande si les trois majuscules illuminées du texte : M, L et L, écrits de la main de l'auteur, peuvent se lire comme Aime, Elle et Elle. En tout cas, ce texte magnifique rend hommage à la beauté de la femme. C'est dire s'il provient d'une époque aujourd'hui révolue sur la forme comme sur le fond ! En ce temps-là, les claviers et les écrans n'avaient pas encore nivelé les vallées et les monts de l'écriture, même si l'idéologie avait déjà imposé son règne.

L'éditeur, Maximilien Friche, relève donc un défi d'autant plus diligent qu'il parvient à publier un ouvrage non pas sur mais avec Suarès. D'abord, la silhouette « de hibou » de Suarès apparaît à la page cinq ; ensuite, des manuscrits inédits permettent de dévoiler son être-au-monde. Ce cahier revêt donc un aspect documentaire. L'effet est saisissant ! Dans son manuscrit, l'auteur qui « voulait tout poétiser » poétise la femme en des obsessions très baudelairiennes. On se demande si les trois majuscules illuminées du texte : M, L et L, écrits de la main de l'auteur, peuvent se lire comme Aime, Elle et Elle. En tout cas, ce texte magnifique rend hommage à la beauté de la femme. C'est dire s'il provient d'une époque aujourd'hui révolue sur la forme comme sur le fond ! En ce temps-là, les claviers et les écrans n'avaient pas encore nivelé les vallées et les monts de l'écriture, même si l'idéologie avait déjà imposé son règne.

En toutes occasions, souligne Maximilien Friche, Suarès recherche la beauté, mais cette quête est tour sauf « idéaliste ». P. 18 : « La marmite des sorcières bout, mais quelqu'un sera roi ». Cette phrase aurait pu être signée par Baudelaire. De toute évidence, les deux auteurs partagent le même fond légendaire, le même « frisson nouveau », la même hauteur poétique. Suarès n'a pas besoin d'être un disciple de Baudelaire, il est phréatiquement baudelairien, tout comme Céline m'apparaît comme phréatiquement rabelaisien.

En toutes occasions, souligne Maximilien Friche, Suarès recherche la beauté, mais cette quête est tour sauf « idéaliste ». P. 18 : « La marmite des sorcières bout, mais quelqu'un sera roi ». Cette phrase aurait pu être signée par Baudelaire. De toute évidence, les deux auteurs partagent le même fond légendaire, le même « frisson nouveau », la même hauteur poétique. Suarès n'a pas besoin d'être un disciple de Baudelaire, il est phréatiquement baudelairien, tout comme Céline m'apparaît comme phréatiquement rabelaisien.  Avec son Suarès s'éloigne, c'est Sarah et non Suarès qui, à mon avis, s'« éloigne » dans une controverse historique, charpentée et brillante, mais qui aurait impliqué un répons. Sans cette confrontation, le propos devient parfois savant et moralisateur. Le plus étonnant apparaît quand Sarah Vajda emprunte sa flèche la plus pointue à un auteur fasciste, Brasillach : « Suarès est un homme à posture et non à allure ». Elle réalise une critique d'un auteur qui était un poète diluvien mort en 1948 comme s'il était de sa génération. A sa mort, se terminait une guerre et en commençait une autre, le « devoir de mémoire » n'était pas encore de mise. En dépit des avertissements du rédacteur : « il n'est pas fait ici d'exercice de critique » nous y sommes en plein. Bref, nous préférons la Sarah sourcière et romancière qui illumine « notre ciel bouché sombre et humide ».

Avec son Suarès s'éloigne, c'est Sarah et non Suarès qui, à mon avis, s'« éloigne » dans une controverse historique, charpentée et brillante, mais qui aurait impliqué un répons. Sans cette confrontation, le propos devient parfois savant et moralisateur. Le plus étonnant apparaît quand Sarah Vajda emprunte sa flèche la plus pointue à un auteur fasciste, Brasillach : « Suarès est un homme à posture et non à allure ». Elle réalise une critique d'un auteur qui était un poète diluvien mort en 1948 comme s'il était de sa génération. A sa mort, se terminait une guerre et en commençait une autre, le « devoir de mémoire » n'était pas encore de mise. En dépit des avertissements du rédacteur : « il n'est pas fait ici d'exercice de critique » nous y sommes en plein. Bref, nous préférons la Sarah sourcière et romancière qui illumine « notre ciel bouché sombre et humide ».

Ainsi, parfaitement inattendu par les sales temps qui courent, le voyageur éveillé de Nicolas Bonnal est-il, d’un seul coup, apparu à notre portée, mystérieux météorite venu d’on ne sait où, des ultimes profondeurs, peut-être, de ce ciel de ténèbres profondes qui est le nôtre à l’heure présente, le ciel de notre propre déréliction finale.

Ainsi, parfaitement inattendu par les sales temps qui courent, le voyageur éveillé de Nicolas Bonnal est-il, d’un seul coup, apparu à notre portée, mystérieux météorite venu d’on ne sait où, des ultimes profondeurs, peut-être, de ce ciel de ténèbres profondes qui est le nôtre à l’heure présente, le ciel de notre propre déréliction finale.

Stefan Zweig écrit sur cette masse affreusement disponible dans son inoubliable Monde d’hier:

Stefan Zweig écrit sur cette masse affreusement disponible dans son inoubliable Monde d’hier:

Livre légendaire, que je n’avais jamais lu. Mon lecteur Paul qui est ukrainien, admirateur de Parvulesco, ingénieur qui vit en Amérique, spécialiste de la recherche des livres sur le web, n’a rien trouvé. Je l’ai acheté car un éditeur a cru bon de le publier, avec d’ailleurs une très bonne préface de Catherine Cusset. On cite cette plume courageuse (qui vit aussi en Amérique, car qui n’y vit pas ?) :

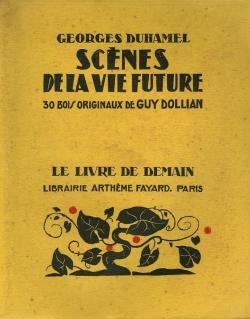

Livre légendaire, que je n’avais jamais lu. Mon lecteur Paul qui est ukrainien, admirateur de Parvulesco, ingénieur qui vit en Amérique, spécialiste de la recherche des livres sur le web, n’a rien trouvé. Je l’ai acheté car un éditeur a cru bon de le publier, avec d’ailleurs une très bonne préface de Catherine Cusset. On cite cette plume courageuse (qui vit aussi en Amérique, car qui n’y vit pas ?) : C’est cela qu’il faut comprendre. Le livre de Duhamel (auteur cent fois inférieur à Céline, Evola ou Bernanos, mais qu’importe ?) n’est pas un opus sur l’antiaméricanisme (voyez Philippe Roger pour ça), c’est le livre sur le monde futur déjà en place depuis un siècle alors (voyez mes textes sur Poe et surtout Baudelaire), monde futur américain qui va bouffer l’humanité et contre lequel personne ne pourra rien, ni Dieu ni saint ni héros. L’Amérique est une malédiction cosmique. C’est le pays de la vingt-cinquième heure. Trop tard pour Dieu, les machins sont là.

C’est cela qu’il faut comprendre. Le livre de Duhamel (auteur cent fois inférieur à Céline, Evola ou Bernanos, mais qu’importe ?) n’est pas un opus sur l’antiaméricanisme (voyez Philippe Roger pour ça), c’est le livre sur le monde futur déjà en place depuis un siècle alors (voyez mes textes sur Poe et surtout Baudelaire), monde futur américain qui va bouffer l’humanité et contre lequel personne ne pourra rien, ni Dieu ni saint ni héros. L’Amérique est une malédiction cosmique. C’est le pays de la vingt-cinquième heure. Trop tard pour Dieu, les machins sont là. Nous devenons des machines (Bernanos) et nous succombons à la vitesse (Virilio) :

Nous devenons des machines (Bernanos) et nous succombons à la vitesse (Virilio) : « J'affirme qu'un peuple soumis pendant un demi-siècle au régime actuel des cinémas américains s'achemine vers la pire décadence. J'affirme qu'un peuple hébété par des plaisirs fugitifs, épidermiques, obtenus sans le moindre effort intellectuel, j'affirme qu'un tel peuple se trouvera, quelque jour, incapable de mener à bien une œuvre de longue haleine et de s'élever, si peu que ce soit, par l'énergie de la pensée. J'entends bien que l'on m'objectera les grandes entreprises de l'Amérique, les gros bateaux, les grands buildings. Non! Un building s'élève de deux ou trois étages par semaine. II a fallu vingt ans à Wagner pour construire la Tétralogie une vie à Littré pour édifier son dictionnaire… »

« J'affirme qu'un peuple soumis pendant un demi-siècle au régime actuel des cinémas américains s'achemine vers la pire décadence. J'affirme qu'un peuple hébété par des plaisirs fugitifs, épidermiques, obtenus sans le moindre effort intellectuel, j'affirme qu'un tel peuple se trouvera, quelque jour, incapable de mener à bien une œuvre de longue haleine et de s'élever, si peu que ce soit, par l'énergie de la pensée. J'entends bien que l'on m'objectera les grandes entreprises de l'Amérique, les gros bateaux, les grands buildings. Non! Un building s'élève de deux ou trois étages par semaine. II a fallu vingt ans à Wagner pour construire la Tétralogie une vie à Littré pour édifier son dictionnaire… » Sur le cheval soudain libéré mais aussi inutile Duhamel écrit ces lignes flippantes (sic) et prodigieuses :

Sur le cheval soudain libéré mais aussi inutile Duhamel écrit ces lignes flippantes (sic) et prodigieuses : Comme Fritz Lang (revoir Metropolis et surtout les Espions, cent fois supérieurs), Duhamel prend peur en Allemagne :

Comme Fritz Lang (revoir Metropolis et surtout les Espions, cent fois supérieurs), Duhamel prend peur en Allemagne : Voyez mon texte sur Davos, Sunak et les termites inspiré par le livre de Maeterlinck sur ces êtes étranges et si américains.

Voyez mon texte sur Davos, Sunak et les termites inspiré par le livre de Maeterlinck sur ces êtes étranges et si américains.